传统营销日渐西山,找到品牌重回增长的路径

在今天,很多传统的营销方式,传统做品牌的打法遇到了非常大的挑战,我们如何去找到一个新的、更低成本、更有性价比的的增长方案呢?

01 消费者需求产生和决策模式是根本

对于品牌营销来说,所有理论最终都要回到消费者需求和他的决策模式上,营销最根本的是消费者,消费者如何思考,如何做出购买选择,这是在做营销时最基础,最底层的逻辑。

大家看这个消费者行为模型,最右边是一个决策的过程,当消费者在做决策时,他要收集信息,要对比不同的品牌,然后做出购买行动,购买之后可能会分享,会扩散。但在决策产生之前首先要产生需求,因为有需求我才会进行购买,那消费者的需求从哪里来?

第一,来自于他的欲望,我希望自己成为一个什么样的人,我认为自己是一个什么样的人,因此我要消费什么样的产品。

第二,来自于他生活中一个具体的任务。比如今天要去春游,需要准备食物,可能对奥利奥产生了需求,这就是我们说的具体的生活场景,生活场景中的一个具体任务。

这个欲望和场景来自于自我概念和生活方式,我认为我是一个什么样的人,以及我过什么样的生活方式,这就导致产生一个什么样的需求。

而这种自我概念和生活方式,来自于外部和内部两种影响力,比如家庭、社会文化、所处的社会阶层,以及他内在的世界,动机、个性、情感,所以从消费者行为上来说,最终做营销就是要解决这两个问题:第一,怎么激发消费者的需求;第二,如何影响消费者的决策。

激发需求是要告诉消费者,为什么要买这个产品,产品跟消费者的关系是什么,可以解决什么样的问题,这是一个非常基本的问题;

决策影响就是当他产生了需求之后,为什么选择这个品牌,而不是选其它品牌,如何让自己的品牌成为消费者首选,这也是营销中需要去解决的问题。

而传统的营销打法更专注于影响决策。比如“妙可蓝多”的广告案例,它告诉你要买奶酪的时候就选妙可蓝多,但是它的营销并没有告诉你为什么要买奶酪,这就是典型的传统营销打法,更加注重影响用户决策的部分,而不是激发需求的部分。

这种传统营销方式具体的做法有两步:

第一,占据品类。

第二,提高渗透。渗透包括两点:广告的渗透;渠道的渗透。

首先为自己的品牌锁定一个品类,让品牌成为首选。然后在广告中不断地去强调品牌和品类之间的关联,过去常规是投电视和户外,现在还有抖音、小红书的投放等。然后再去做渠道上的渗透,去铺货、开店、做各种促销活动。

为什么传统营销打法是这样的步骤?因为我们认为消费者的决策逻辑是”品类思考,品牌表达”。

所以我们就要占品类,然后提高品牌在这个品类中的渗透率,这就是传统打法背后最基础的原理。

比如买饮料,我们相信消费者是这样思考的:当他想买可乐的时候,首先想到可口可乐,想买碳酸饮料时想到了雪碧,想买茶饮料时想到了统一冰红茶、康师傅绿茶。这是消费者的决策路径。

但是在这个路径中会发现,对于大品类来讲是非常占有优势的,但是对于小品类来说,这个逻辑对于这些小品类中的品牌就非常不利,小品类品牌除了要解决占据品类的问题,还要解决品类如何做大的问题。

所以这种营销打法所带来的增长模式,我把它叫做存量的增长。

就像前边提到的奶酪,假如奶酪市场一共10个亿的规范,如果营销做得非常好,市占率达到了50%,相当于从中分到了5个亿,但是如何把奶酪这个市场从10个亿做到100个亿,这就是传统营销没有解决的问题,所以它是存量增长。

02 品类≠需求

存量增长就会遇到一个很大的问题。

营销告诉消费者奶酪就选妙可蓝多这没有问题,但问题是很多消费者不吃奶酪。因为奶酪这个品类它不是中国人日常的消费习惯。

所以你去主打”奶酪就选妙可蓝多”意味着你能分走的市场份额只是奶酪现有市场的存量,它并没有带来增量。想要得到增量,就需要去教育消费者为什么要吃奶酪,这就是一个新品类的问题。

品类只是需求的一个解决方案,因为满足消费者需求的品类有非常多,就像口渴的时候要喝水,不是只有矿泉水可以满足,其它的水、牛奶可以满足,气泡水也可以满足,可乐也可以满足,那为什么还要喝你这个品类?

所以品类是不等于需求的。

最近两年有很多大量的新锐品牌崛起,有很多品牌是从一个成长型的小众品类做起来的。就像刚才提到的元气森林,它是从气泡水这个小品类做起来的,不是从可乐、凉茶做起来的,因为可乐、凉茶这个大品类的竞争已经非常激烈了,做一个新品牌你要从一个小众的品类,一个蓝海的市场里面去做起来。所以小品类有它的优势,因为它的竞争不激烈,市场是空白的。

但是小品类也有劣势。因为它的市场规模和激发消费者需求的能力是比较弱的,所以对于一些新兴成长型品牌来讲除了要占品类,更要去做大品类。

比如气泡水,除了要告诉消费者想买气泡水的时候选我这个事,还要告诉消费者为什么要喝气泡水而不是喝可乐,这是元气森林在营销中需要解决的两个问题。

但是传统的这套打法实际上是没有办法创造增量的。因为传统的打法都是在影响消费者的决策,没有激发出消费者的需求。

不能激发消费者需求,就意味着品牌没有增长的空间,那怎么激发需求?

除了告诉消费者吃奶酪要选妙可蓝多,还要告诉消费者为什么要吃奶酪,以及什么时候吃,在什么地方吃。所以它要做“营养早餐加一片”,要培养消费者吃奶酪的习惯,这个逻辑其实就叫做场景。

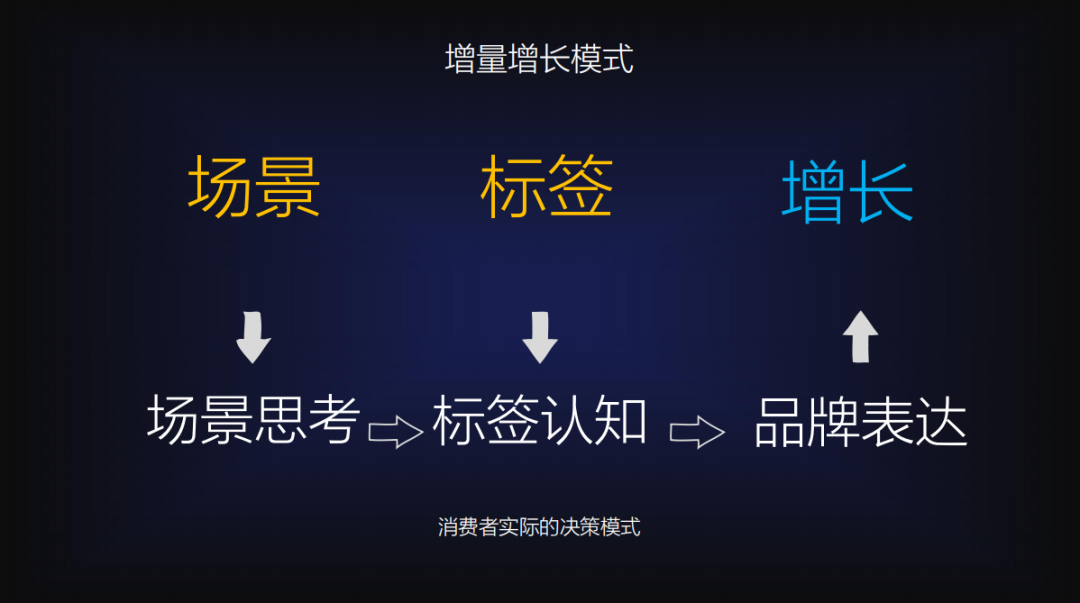

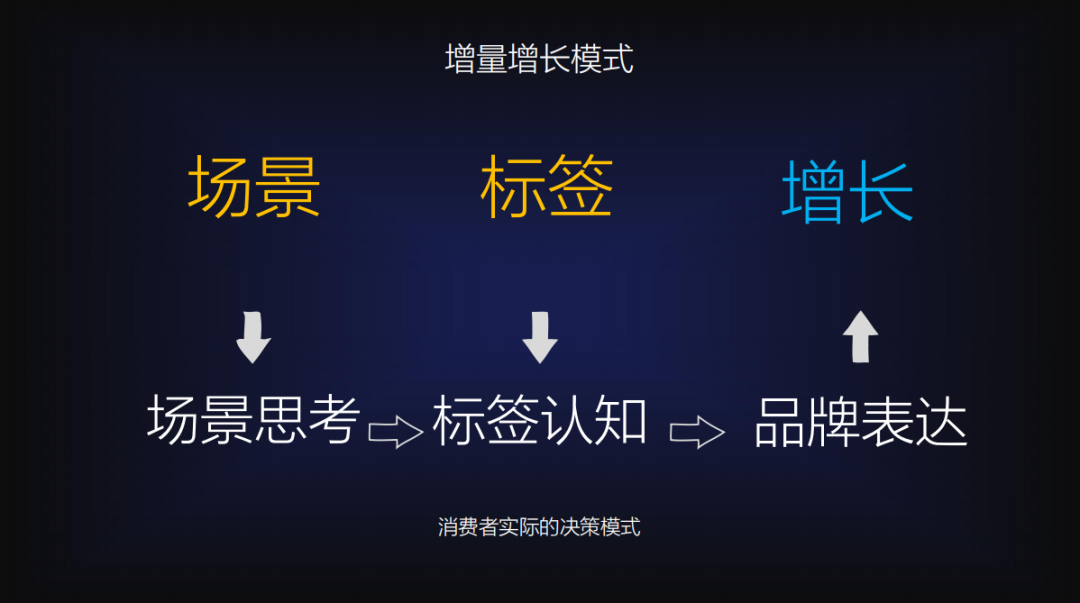

03 重新发现品牌增长路径

人的需求总是在场景之中产生。

比如今天我要吃早餐或者午餐,我要出游、要过年,那么在这个场景下就产生了需求,在这个需求中去选择,根据标签去选,这就是品牌新的增长逻辑。

这个逻辑的基本思考是什么?消费者的决策是基于场景和标签来思考的。

比如我们再来看刚才的选饮料。当我要买早餐时,在这个场景下喝可乐的可能性是非常低的,因为可乐不具备早餐场景的认知标签。早餐,我们需要选营养型饮品,所以要找有营养标签的,可能会选牛奶、燕麦奶、果汁等,这些符合早餐场景需求。

再比如说下午茶,就可以选可乐,因为这是享乐型饮料。还有办公室开会场景,我们可能会犯困,那需要提神醒脑型的饮料,因此我们可以喝咖啡或者红牛。

所以说,如何全面影响消费者的需求和决策呢?答案就是——占场景,贴标签,获增长。这是今天新的做品牌增长的路径。

先去考虑消费者的场景是什么,以及在这个场景下如何给品牌贴上适合这个场景的标签,比如亿滋的奥利奥,要做增量就要去发现新场景,像春节、出游、下午茶等更多场景。一个品牌在消费者生活中占据的场景越多,获得增长才会越大。

比如OATLY,这是一个典型的小众品类的案例。OATLY最初在欧洲能够火起来,关键打法是创造了一种环保理念,因为环保是欧洲一个主流的社会思潮和价值观,所以欧洲的消费者不光买它的燕麦奶,还买它的T恤,这是它在欧洲的品牌标签。

但是这个打法在中国行不通,甚至水土不服,中国消费者对牛奶的认知是根深蒂固的,没有意识到要喝燕麦奶,要喝植物奶。甚至还有人认为燕麦奶就是洋豆浆,这就很危险,因为豆浆才一两块钱一杯,而且仅限于早餐喝。

因此OATLY要想做大,去强调自己是“燕麦奶领导品牌”“植物奶首选”是没有任何意义的。这就是传统营销方式占品类的最大问题。

OATLY在中国真正的做法是进驻咖啡馆,推出燕麦拿铁,通过场景占据消费者心智。这个做法第一提高了品牌销售,有了新的销售渠道,第二提高了它的曝光和认知,更重要的一点是提高了品牌的档次。

很多精品咖啡馆一杯咖啡卖三四十块,这时候告诉消费者这里有十块钱的燕麦奶,对于消费者的接受度是没有问题的,因为精品咖啡场景下,消费者对于OATLY价格的接受度是非常高的。有一个数据,2021财年星巴克光燕麦奶咖啡卖出了6200万杯。

OATLY在欧洲的打法是“VS牛奶”,站在牛奶的对立面,打造环保标签。而在中国的打法则是“+咖啡”,打造时尚标签,在中国获得的增长路径和欧洲也是完全不一样。

今天的营销方式,最根本的在于如何建立品牌和消费者的关联性,第一要通过场景关联消费者的生活方式,以及他在这个生活方式下具体的任务,第二要通过标签去关联一种社会文化和身份认知,从而影响他的决策,获得新的增长来源。

写在最后

今天的营销是两种增长路径:

第一,存量增长,占据品类,提高渗透,满足消费者现有需求,然后去抢占这个品类里的份额。

第二,增量增长,占据场景,贴上标签,去激发他的全新需求,扩大消费者心智中的份额。

如果你是一个成熟期的品牌,做的是大品类,那么可以做存量增长,因为这个市场足够大,只需要从里面分蛋糕,所以对于成熟期的品牌来讲,分蛋糕是大于做蛋糕的。

但是对于一个成长期的品牌,当你占的是小品类、新品类,在这种情况下做蛋糕是大于分蛋糕的,顾客规模比较小,这个时候你就需要做增量,去做场景和标签。

本文地址:http://naizai.cn/archives/13935

以上内容源自互联网,由百科助手整理汇总,其目的在于收集传播生活技巧,行业技能,本网站不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明!

题图来自Unsplash,基于CC0协议