这类坑,别踩

前天写了篇文章聊了聊 B 站在展示播放量指标上的一个变化,从原有的播放次数修改成了播放分钟数。

我在后台收到了很多读者发来的留言,绝大多数人表示这种方式更好。

但是,我也发现了两种完全不同的视角,产品视角和用户视角。

不过在我看来,这种改变在用户视角的变化并不大,甚至可以完全忽略。

因为从直观角度对比前后方案的区别,可能就是一个图标 icon 的不同。至于数据上的差异,用户是无感的。

就好比这两个视频,按照播放次数计算分别是 547 和 134.6 万,调整为按照播放分钟计算后,可能是 1240 和 530.5 万。

也就是说,前后方案只是在数量级和具体数值大小上会产生差异。

因此,用户视角下的变化可以忽略,这个改变所带来的产品价值还是围绕创作者和平台的。

从后台留言中我也看到了一些关于产品设计的建议和观点,其中有一类我认为是很多产品经理都会踩的坑,这里拿出来作为案例跟你们分享下。

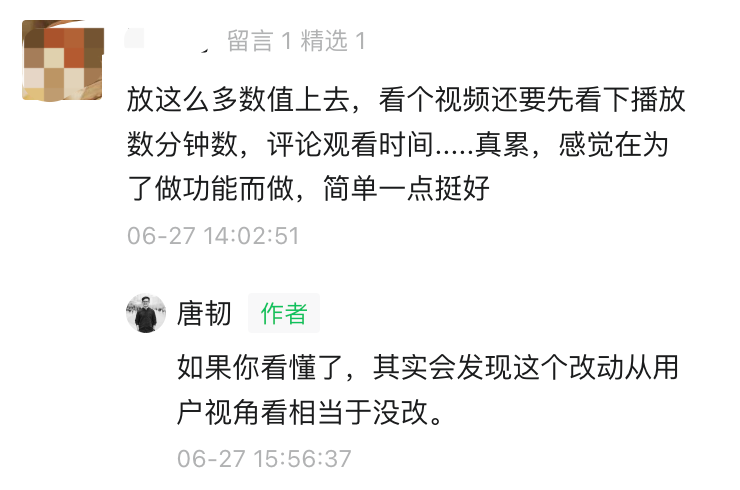

首先看下这条留言。

这类坑的特点是「既要又要」,而支撑这种观点的逻辑是「不影响的情况下就尽量保留,因为无法证伪」。

就好比这位读者的建议,你们觉得问题出在哪里?为什么我说这是一种典型的错误设计?

第一,代表同一类指标的两个不同维度的数据出现在同一场景下,用户会不理解且迷惑。

就拿上面的例子来说,如果在一个视频头图的左下角同时显示 547 和 1240 两个数字指标,会极大提高用户的理解成本并造成迷惑。

同样的例子,如果在公众号文章底部同时显示阅读人数和阅读次数,那用户照样会迷惑。

关键是,这是一个多余设计。

第二,筛选排序是产品经理的需求,而非用户的需求。

虽然我们在各类产品中都能看到筛选排序功能,比如电商产品按照销量、价格、好评度排序,但这是产品经理的需求。因为用户要的是结果,而排序是过程。

算法和个性化推荐解决了排序的问题,直接把结果呈现在用户面前,所以现在的短视频产品和类似小红书的内容社区产品都是不带排序功能的。

如果 B 站同时显示播放次数和播放分钟数并提供筛选排序功能,那个性化推荐算法就会失效,因为二者在同一个场景下是互相矛盾的。

所以,既要又要的产品设计思路通常都是产品经理的一厢情愿,用户不需要那么多过程,他们要的是结果。

再看下另一条留言。

这条留言所持的观点同样是建立在播放次数和播放分钟数同时存在的基础上,并且提出了一个用户行为假设。

在这个行为假设中,认为用户看视频时还要先看下各类数据,很累,觉得产品是为了做功能而做,太复杂。

同样,这也是很多产品经理在设计产品过程中容易踩坑的地方,那就是替用户决定行为。

对于视频内容的信息优先级来说,标题和头图明显要高于播放量以及互动数据,所以用户并不会默认先看播放数据再看视频。

如果带着这种假设去设计产品,非常容易设计出「我以为」的产品,也就是产品经理的执念。

看到这,做产品的读者对于上面提到的两个案例是否似曾相识?

没错,你们在 PRD 评审会上或许就经常遇到类似的问题,而这些建议往往来自程序员、设计师、运营和业务人员等。

这时候,产品经理思路的清晰性和完整性就非常重要,你要知道每一个设计背后的逻辑是什么,而不是靠感觉。

以上关于产品设计中的这类坑,建议你们别踩。

关于 B 站为什么要把播放次数变更为播放分钟数的逻辑,我在前天的文章里已经说了,没看且好奇的可以去看下。

凡是设计,皆有逻辑。

本文地址:http://naizai.cn/archives/20326

以上内容源自互联网,由百科助手整理汇总,其目的在于收集传播生活技巧,行业技能,本网站不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明!

题图来自Unsplash,基于CC0协议